桃太郎の鬼の正体は?(1)

またしてもブラタモリからのネタ(笑)。

昨日11月30日のブラタモリの舞台は岡山。

ワタシの尊敬する磯田道史先生(ワタシより5歳も年下なんですが.笑)をゲストに迎えて、桃太郎と鬼の正体に迫るというものでした。

番組の結論(的なもの)は、鬼は当時(弥生末期~古墳初期?)の吉備地方を支配していた(おそらく)クニの首長で、朝廷に従わなかったために桃太郎、すなわち大和朝廷から派遣された天皇の子息:吉備津彦に征伐されたのだろうと、まあおおよそこんな話だったと思います。

番組内では具体名は出てこなかったように思いますが、鬼の名前は「温羅(ウラ)」と言います。

番組では鬼(=温羅)が立てこもった「鬼が島」のモデルと考えられてきた山城「鬼ノ城(きのじょう)」も紹介されていました。

この温羅、といいますか温羅の一族が実は、ワタシの大好きな(笑)秦氏に大いに関係しているのではないか、というのが今回のオハナシです。

番組内では吉備津彦を祀る吉備津神社の古文書に書かれている吉備津彦と鬼のハナシを、磯田先生が読み解いていました。

そこで書かれる鬼の特徴として、

「頭に角のようなものがある」

「(鬼は)火を口から吐き、近隣の山々を焼く」

というものがありました。

「角」はともかくとして(後述)、「口から火を吐いて山々を焼く」という伝承については、古代に詳しい方ならピンとくるものがあるかもしれません。

ワタシはこれは間違いなく、「製鉄民」のことを悪玉に仕立て上げる場合に使われる表現だと思います。

製鉄、当時は「たたら製鉄」だと思われますが、それにはとにかく大量の「火」と高温が必要です。

鉄の精錬に十分な高温を得るためには「たたら」と呼ばれる「鞴(ふいご)」で新鮮な空気を常に送り込み、どんどん熱を上げていく必要があります。

「ふいご」で吹かれるたびに、炉から吐き出される炎と火の粉。

まさに「口から火を吐く」ように見えます。

実際、当時の人は(たたら製鉄の様子について)そのような表現をしていたのかも知れません。

そして「焼かれる山々」。

当然ですが鉄の精錬(製鉄)には、大量の木炭、そしてその原料となる大量の木が必要です。

その地で恒常的に製鉄が行われていたとすれば、周辺の山々の森の木々は焼かれるために伐採され、次第にハゲ山になっていったと思われます。

それが「近隣の山々を焼く」という表現になったのかもしれません。

また想像を膨らませれば、ハゲ山の麓で夜通し「たたら」による製鉄を行っていれば、まさに山が燃えるように赤く染まったことでしょう。

それがこの表現につながったのかも知れません。

その地域(クニ)は生産される鉄で豊かになっていったと思われます。

鉄製の農具や土木器具による「農業革命」により生産力も飛躍的に上がったことと思われます。

しかしその負の面も次第に明らかになっていったはずです。

ハゲ山が広がればその麓や下流域の人々は、たびたび襲う水不足や土砂災害に悩まされることは容易に想像がつきます。

また鉄で生産されるのは農具や土木器具のような「平和利用」されるモノだけではありません。

クニの支配者が鉄の生産を握ったとき、必ず作られるのが「鉄製の武器」です。

少なくともヤマトの政権から見れば、非常に危険な存在に映ったことは間違いないでしょう。

ヤマトは温羅の一族を「悪者」に仕立て上げて討伐し、その鉄の生産と豊かな農産を手に入れた、というのが吉備における「桃太郎の鬼退治」の真相だったと考えられます。

ではこの吉備の製鉄民がどう秦氏と結びつくのか。それは次回で。

ナマハゲ・アマメハギ~来訪神はどこから

大変勉強になりました。

ただひとつ気になる点が。

ナマハゲの起源に関する有力な説として、海から男鹿半島に漂着した外国人に土地の人々が遭遇して……といったことを番組では述べていました。

それは良いのですが、番組内の紹介の仕方だと、北方の海、とくにロシア方面から来た外国人という説明になっていたようです。

少なくともそのような印象を与えてしまうような説明でした。

もし本当に番組のスタッフや出演していた地元の専門家の方がそのように考えておられるのだとしたら、「チョット待った」をかけたい。

御存知のようにナマハゲは、能登のアマメハギや甑島のトシドンなどの他の9地域も合わせた10地域の「来訪神」行事として、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。

注目すべきは10地域のうち太平洋側は岩手と宮城の2地域のみで、8地域は沖縄~九州西岸~日本海側、つまり対馬暖流に洗われる地域であることです。

さらに10のうちの半分、5地域が九州・沖縄地方。

これら10地域の来訪神行事は、いずれも共通点が多く、またナマハゲとアマメハギの語源がまったく同じ*1ことなどから、これらの客人神(マロウドガミ)=来訪神は、元々ひとつか近縁の習俗行事を持った人々が、南西諸島から対馬暖流にのって日本海側を北上したことで伝わった可能性が高いと考えられるのです。

もちろん北からの漂着や互いの交流があったことは否定できません。

たとえば歴史家の網野善彦氏は、鎌倉時代の絵に描かれた山賊の一人が「金髪で鼻の高い」人物であることを挙げて、北方世界との交流があったであろうことを指摘しています。

しかしブラタモリの説の紹介の仕方では、単独でどこか(北方)から漂着した印象を与えてしまいかねず、少なくともナマハゲと他の来訪神行事との類縁性等が、まったく無視されてしまっています。

しかし同様の客人神(マロウドガミ)=来訪神行事は、文化遺産登録されたもの以外にもいくつかありますが、いずれも南西諸島(沖縄県)のものです。

つまりこれらが南方から来た類縁性の高いものであることは、ほぼ間違いないと思われます。

ナマハゲをはじめとする仮面の意匠もいかにも南方的で、実際太平洋南方の島嶼部には似たような仮面習俗が散在しています。

太平洋側の2地域も本州最北端の岩手・宮城であることから、太平洋側を北上してきたのではなく、秋田まで北上してきた習俗(人々)が津軽海峡を通って両地域に定着したと考えるほうが自然です。

もし九州から太平洋岸を北上したのなら、中途にある四国・紀伊半島・東海・関東などにも同様の習俗が色濃く残っているはずですから。

また別の面からも、同じような習俗を持った人々(部族・集団)が南方から日本海側を北上した痕跡が認められる、とワタシは考えています。

同じく昨晩のブラタモリでは、魚と味噌を入れた汁に熱した岩石を放り込む地元の豪快な漁師メシをタモリさんが賞味するという一幕がありました。

タモリさんは一口すすって「味噌が甘口ですね」と言い、それが九州人にとっては美味い味だとも言ってました。

つまり、九州の味噌にかなり近いと。

じつは醤油も鹿児島や福岡、そして日本海側の石川県や東北地方などが、甘口であることが知られています。

さらには秋田では魚醤である「しょっつる」が有名ですが、能登にも「いしる・いしり」などと呼ばれる魚醤があります。

魚醤というのも実は南方、すなわち中国江南地方から東南アジアにかけての食文化です。

ワタシが考えているのは、このような来訪神行事を行う文化習俗を持っていた集団と、甘口の味噌・醤油、そして魚醤といった食文化を持っていた集団は全く同じ文化に属する集団(民族・部族)か同系統の集団ではなかったか、ということです。

そしてその集団の対馬暖流に乗っての移動~定着は、(仮面を使った儀礼の太平洋各地における広がりとその古さから)かなり古い時代に始まり、長い時間をかけて何波にも分けて行われたと考えられます。

ちなみにワタシはその最も古い一波は、縄文時代にまで遡ると考えています。

能登半島の先端近く、環状木柱列遺構(ウッドサークル)やイルカの骨の大量出土で知られる真脇遺跡では、縄文後期、おそらく四〇〇〇~三千数百年前の仮面が出土しています。

ヒモ穴があることから実際に顔に被って、マツリや何らかの儀礼を行ったのだろうと目されています。

その表情は「怒り」の表現に満ちています。

縄文の仮面は他にも数例知られていますが、「怒り」の表現は能登・真脇遺跡のこの仮面だけです。

同じく「怒り」の表現に満ちたナマハゲや地元能登のアマメハギのルーツではないか、などと想像してみたくなります。

以上のような食文化も含めた文化習俗を持って対馬暖流に乗って海上を移動し、縄文時代の九州から日本海側にかけて定着した人々。

それこそが、当ブログでたびたび言及しているオーストロネシア語族、そしてそのルーツと考えられる「越族」なのではないか。

それがワタシの考えなのです。

参考文献:

秦氏の謎2 秦氏とユダヤ人(9)接触の可能性Ⅲ 海上ルート②

前回は、「海洋交易民であった秦氏の前身集団が紀元前1500~紀元前500年の間までに、インド洋への入り口となるマラッカ海峡やスンダ海峡にまで達していた可能性がある」ことを確認しました。

つまり紀元前1500年以降にユダヤ人がインド洋を越えてマラッカ海峡のあたりにまで達していれば、秦氏の前身集団との接触が可能となるわけです。

まず問題となるのは、紀元前1500年の時点で紅海やペルシャ湾からアラビア海を経て東南アジアに至る航海ルートが存在したのかどうか、という点です。

航海ルートが無くても東南アジアにまで達する可能性はゼロではないでしょうが、確立した航海路があれば、そこに到達する可能性は非常に高くなることは言うまでもありません。

紀元前3000年ごろ、つまりメソポタミアのシュメール文明が興隆していた時代に、すでにメソポタミアとペルシャ湾岸、イラン高原、さらにその先の中央アジアまでを結ぶ広大な交易路が確立されていたことが分かっています。

シュメールに始まるメソポタミア文明は世界最初の文明ですが、実はその特産物はと言えばせいぜい農産物ぐらいしかないため単独では成立し得ず、遠隔地との交易なくしては成り立たない文明でした。

そのメソポタミアと遠隔地との交易をほぼ全面的に請け負っていたのが、イラン高原に存在した「原エラム文明」です。シュメールとはまったく別の民族だったようです。

原エラム文明は前2600年ごろ、「トランス・エラム文明」へと成長し、さらに交易範囲をアラビア海の東端であるインドにまで広げ、インダス川流域に「インダス文明」、そしてペルシャ湾のアラビア半島側に「ウンム・ン=ナール文明」を建設します。*1

これまでインダス文明は、突然計画的な都市が現れたことで、長い間謎とされてきました。

食糧事情をメソポタミアに握られていたトランス・エラム文明が、豊かな先史農耕文化が広がっていたインダス流域に目を付け、自らの穀倉地帯としてそこに交易都市群を建設したのがインダス文明だったのです。

当然、インダス文明の役割はそれだけにとどまらず、メソポタミアとの交易も盛んにおこなわれます。

またエジプトの王墓から出土するおびただしいラピスラズリ(アフガニスタン産)も、陸路だけでなくインダスから海路でも運ばれていたと考えられています。

この3つの文明は、巨大文明であったメソポタミアに対する東方の物資補給システムを構築して金属や宝石・貴金属、東方の珍しい物資などをもたらした、いわば「交易文明」だったのです。

ちなみにイラン高原の「トランス・エラム文明」、ペルシャ湾岸の「ウンム・ン・=ナール文明」、そして「インダス文明」は、メソポタミアではそれぞれ「アラッタ(国)」、「マガン(国)」、「メルッハ(国)」と呼ばれていました。

それはともかく、このような古い時代から既にメソポタミア(ペルシャ湾)とインドを結ぶ海洋交易路が存在していたのです。

あくまで私見ですが、このような海上交易路は陸上の交易路に比べても、戦争や自然災害の影響が少なく後世にまで残りやすいと思われます。

交易拠点が破壊されたり廃れたりしても、同じ海洋上の別の拠点(港)を利用するか新たに建設すればよいのです。

時代は下って紀元前1300年ごろ、地中海を中心に海上交易をおこなったフェニキア人は、さらに東はアラビア海を越えてインド、南は紅海からエチオピア、北は黒海沿岸にまでその交易範囲を拡げていました。

古代イスラエル王国のソロモン王(前950年の前後)は紅海のアカバ湾に海港を建設し、インドまで往復する海洋交易をおこなったといいます。

しかしソロモンの貿易船団はインドにとどまらず、さらに先のマラッカ海峡にまで達していた可能性があります。

それを示すのがマレー半島に残る伝説です。

日本の出雲神話における「因幡の白兎」説話にそっくりだということで、日ユ同祖論者にもたびたび取り上げられる伝説ですが、マレー半島の伝説では川(あるいは海峡)の向こう岸にまで渡るのにワニを一列に並べて歩いて行こうと考えた鹿が、「”ソロモン王”の命令でお前たちの数を調べなければいけないので、向こう岸まで一列に並びなさい」といってワニたちを並ばせたというものです。

実在の人物の名が伝説として語れられるのは、その人物の名がよほどのインパクトをもってその地に影響をもたらしたか、あるいは高名な人物にあやかりたいと考えた場合だと思われます。

いずれにせよ、(ソロモン自身はこの地にまで来なくても)ソロモン王の名を冠した集団がこの地にやってきて、大きなインパクトをもたらしたのだと考えられます。

しかも出雲神話という日本のなかでも最も古いと思われる神話のなかの説話の原型になったと考えられることから、マレー半島のこの説話の起源が相当に古いことが推測されます。

このようにソロモンの船団がマラッカ海峡のあたりにまで達していた可能性が高いと思われますが、そのことはすでにその航路が存在していたか、ソロモンの命でその航路が新たに開かれて実際に利用されていたことを示しています。

どちらにせよマラッカまでの航路は、ソロモンの時代にはすでに開かれていたと推測できます。

この東西を結ぶ海上交易路はその後も(紆余曲折はあったでしょうが)引き継がれ、ローマ時代にはさらに発展。

(『文明の十字路=中央アジアの歴史』岩村忍(講談社学術文庫)より)

(『文明の十字路=中央アジアの歴史』岩村忍(講談社学術文庫)より)

また前回述べるのを忘れていましたが、紀元前2世紀の漢の武帝の時代には中国からもインドまでの航路があり、使節が派遣されたといいます。

以上ここまで述べてきたのはいずれも”公的な”航路です。

海を生活の場とする人々による”私的”な航路は、さらに複雑に綿密に、連綿と存在したものと思われます。

ソロモン王の船団、消えた十部族、そしてローマ時代のディアスポラ(民族離散)の民たち。

いずれの時代も、少なくともマラッカ海峡のあたりまで海路辿り着くには、十分なルートが確立していたものと考えられます。

しかも船(船団)なら部族単位の大人数の人々や大量の荷物を運ぶのも容易です。

他のルート(草原ルート、オアシスルート)の利用もあったにはちがいないと思われますが、大量の荷物を伴った部族単位の集団の移動、そして秦氏の前身集団の特徴をも考え合わせれば、この「海上ルート」こそが、ユダヤ人と秦氏の前身集団が接触するのに、もっとも可能性が高いルートだと思われます。

以上、ここまで3つのルート(草原・オアシス・海上)についてユダヤ人と、長江文明の末裔で交易集団である「秦氏の前身集団」との接触の可能性について検討してきました。

結論としては、

ということになります。

彼らが接触した後、どのような関係になったのか、血縁関係になったのか、それともユダヤ人自身を日本列島にまで連れて来たのか、などの疑問が残るとは思いますが、それはまた別の問題。

久保有政氏をはじめとする研究者の方々の著作にふれて、いろいろ想像を巡らせるのも、また楽しいかと思います。

ワタシの秦氏とユダヤ人の関係についての考察は、とりあえずこれで終了です。

次回からはまた違った”古代史のオモシロ話”をつれづれなるままに語っていきたいと思います。

参考文献:

メソポタミアとインダスのあいだ ──知られざる海洋の古代文明 (筑摩選書)

- 作者: 後藤健

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2016/05/27

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

秦氏の謎2 秦氏とユダヤ人(8)接触の可能性Ⅲ 海上ルート①

古代ユダヤ人が秦氏(の前身集団)と接触した可能性において、「海上ルート」が最も可能性が高いとワタシが考える理由は何か。

まず何よりも秦氏の前身集団が、優れた航海民であり海洋交易民であったこと。

オリエント世界から東アジアへ移動するには、ルートさえ確立されていれば海路の方が陸路より安全で速い移動が可能であったこと。

海路での移動すなわち航海においては、太平洋や大西洋のような大海原を横断するのならともかく、陸から付かず離れずの「沿岸航海」が可能なインド洋の航海は、当時の陸路での移動よりはよほど安全で速かったと考えられます。

さらに船による移動は、大量の人員、貨物の運搬が可能なこと。

以上おおまかに三つの理由でワタシは、古代においては海上ルートにおける接触の可能性が最も高かったと考えます。

今回はまず秦氏の側、つまり東アジア側からのアプローチの可能性を見てみましょう。

秦氏の前身である交易集団は長江文明において、はるか西域の崑崙山脈で採れる「玉」の交易を担っていたが、同時に優れた航海民であった彼らは「東アジア地中海」を主な活動の場とする「海洋交易民」でもあった、と以前に述べました。

約4200~4000年前、大寒冷期のあおりを受けて長江文明は崩壊します。

長江文明の民・越人の多くはこの時、大量のボートピープルとなって長江河口域から、主に南方に向かって逃れていったと考えられます。

ちょうどその時期あたりから南シナ海やフィリピンの太平洋岸、さらにニューギニアの北の海域の辺り(要するに東南アジア島嶼部海域)に「海のモンゴロイド」、オーストロネシア語族の祖先の集団が色濃く現れるようになります。

この「海のモンゴロイド」=オーストロネシア語族の祖先の集団は、じつはもともとその北の方、台湾や中国江南地方にいた民族集団であったことが、言語学的に推測されています。

この集団の分布範囲は、さらには日本列島(!)にも広がっていました。

4000年前よりも以前に、台湾や江南地方にいた海洋民とは、つまり越人です。長江文明の民です。

同じく日本列島にいたのは縄文人。ワタシ流に言わせてもらえば、航海民越人が日本列島にいわば植民して根付き、縄文人となった人々、ということになります。

彼らが、大寒冷期のあおりを受けて東南アジア島嶼部海域にまで進出した、ということです。

この時期、日本列島は縄文後期に入っていましたが、この縄文後期というのは人口が大幅に減少した時期でもあります。

ひょっとしたら縄文人のなかでも、大陸の越人と連携して南洋へと逃れた集団がいたのかもしれません。

それはともかく「海のモンゴロイド」の一部は、さらにその後メラネシア、ミクロネシアへと進出。

そして”遅くとも”3600年前、ニューギニアあたりの近海に”突然”現れたのが、のちのポリネシア人の祖先となる「ラピタ人」です。

彼らはさらに長い時間をかけてポリネシア各地へと分散し、最終的にハワイ諸島にまで到達します。

また東南アジア島嶼部海域の「海のモンゴロイド」の一部は、やはり長い時間をかけて、紀元前1500年~紀元前500年の間にマラッカ海峡(マレー半島とスマトラ島の間)やスンダ海峡(スマトラ島とジャワ島の間)などを越えてインド洋に進出。

最終的にはマダガスカルに到達し、そこの原住民族となります。

秦氏の前身である交易集団も長江文明崩壊後、勝手知ったる海へ逃れたと思われますが、そこは交易集団。

「東アジア地中海」を中心に、その南方およびに北方の海、さらには中国大陸内陸部まで広がる交易ネットワークを徐々に築いていったであろうことは以前に述べた通りです。

さて彼らの同胞は紀元前1500年~紀元前500年の間にマラッカ・スンダ海峡などを越えてインド洋にまで達していました。

このとき、交易集団だった秦氏の前身集団もかつての同胞たちと同じようにそのあたりにまで活動範囲を拡げていたことは、十分に予測されます。

インド洋にまで行ったかどうかはまた別ですが、交易民としての性格を考えれば、彼らがマラッカ海峡やスンダ海峡のあたりまで手をひろげていてもおかしくはないと考えられます。

秦氏の前身集団は、交易民としてインド洋への入り口であるマラッカ海峡やスンダ海峡のあたりまで活動範囲として拡げていた可能性がある。

今回はこのことをアタマに留めつつ、次回、ユダヤ側からの海路におけるアプローチの可能性について探ってみましょう。

参考文献:

海のモンゴロイド―ポリネシア人の祖先をもとめて (歴史文化ライブラリー)

- 作者: 片山一道

- 出版社/メーカー: 吉川弘文館

- 発売日: 2002/03/01

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 16回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

海の人類史 東南アジア・オセアニア海域の考古学 (環太平洋文明叢書)

- 作者: 小野林太郎

- 出版社/メーカー: 雄山閣

- 発売日: 2017/02/23

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

影の王: 縄文文明に遡る白山信仰と古代豪族秦氏・道氏の謎 (MyISBN - デザインエッグ社)

- 作者: 泉 雄彦

- 出版社/メーカー: デザインエッグ社

- 発売日: 2018/03/19

- メディア: オンデマンド (ペーパーバック)

- この商品を含むブログを見る

秦氏の謎2 秦氏とユダヤ人(7)接触の可能性 番外編 アルタイ山脈の金とユダヤ人

今回は「接触の可能性Ⅲ 海上ルート」の予定でしたが、急遽変更して(笑)前回の内容に追記する形とさせていただきます。

理由は先日NHKで放送された「中国秘境 謎の民 木馬 氷上を馳せる」を見たから(笑)。

ご覧になった方も多いと思いますが、実はワタシは録画した一時間半の番組のうち、1時間ほどしかまだ見ていません。

途中でカミサンにチャンネルを変えられてしまったので(笑)。

その時点で分かっている部分だけ(笑)、取り急ぎ報告したいと思います。

番組の舞台はアルタイ山脈南側の中国領。

主役はそこに暮らす突厥(トュルク系)の子孫だという遊牧騎馬民族トゥバ族。

前回の記事ではこのアルタイ山脈を、起源がわからない非常に古くからの金鉱で、紀元前10世紀のソロモン王の黄金もそこから得ていたのではないかと推測しました。

番組では”アルタイ”を「金とともにある」という意味だと紹介し、トゥバ族が古くから黄金の東西交易に関わっていたのではないかとしていました。

現在でも川底に多数の砂金がキラキラと煌めいている映像は衝撃的でもありました。

トゥバ族は中国の古い史書にも「木馬で氷上を馳せる」と記述されていますが、”木馬”とはなんと松材で作ったスキーのこと。

彼らは冬には現在でも、中国の歴史書の記述通りの方法で、雪に覆われた草原を手作りのスキーで駆け抜けます。

広大な白銀の平原を集団で颯爽と滑走する映像は、実に壮観でした。

付近の洞窟で発見された壁画には、スキーを履いた人々がしっかりと描かれています。

なんと一万年前の壁画です。

アルタイ山脈の金鉱の起源は定かではありませんが、現在でさえ川底にはっきりと煌めく砂金が見えるのであれば、当初はそれこそ山麓に流れる川は「黄金の川」だったに違いありません。

しかもそこには一万年も前から、冬でもスキーを履いて活動する人々がいた。

その人々が川底の大量の砂金に気付かなかったとは思えません。

金鉱としての起源もひょっとしたらその辺りまで遡れるのかもしれません。

前回述べた通り、アッシリアが「中央アジア北部の金」(アルタイはまさに中央アジアの東北の端)を得るために「黄金の道」を整備していたように、知恵者で知られるソロモン王もその情報は手にしていたに違いありません。

ユダヤ人が中央アジアに進出したのは、まさにソロモン王の時代が最初だったのではないかとワタシは考えています。

オリエント世界から中央アジア北部のアルタイ山脈を目指す中途に「キルギス」があります。

以前紹介した久保有政氏によれば、キルギス族には「自分たちの祖先は古代イスラエル人だ」という伝説があるそうです。

彼らには古くから『マナス叙事詩』というものが伝わっており、そこに書かれるキルギス族の由来譚は旧約聖書の記述と酷似する内容があるとか。

「マナス」も”失われた十部族”のうちの「マナセ族」のことだと久保氏は主張しています。

だとすれば、遅くとも十部族が消えた頃、紀元前8~7世紀のころには既に、ユダヤ人たちは中央アジアに根付いていたことになります。

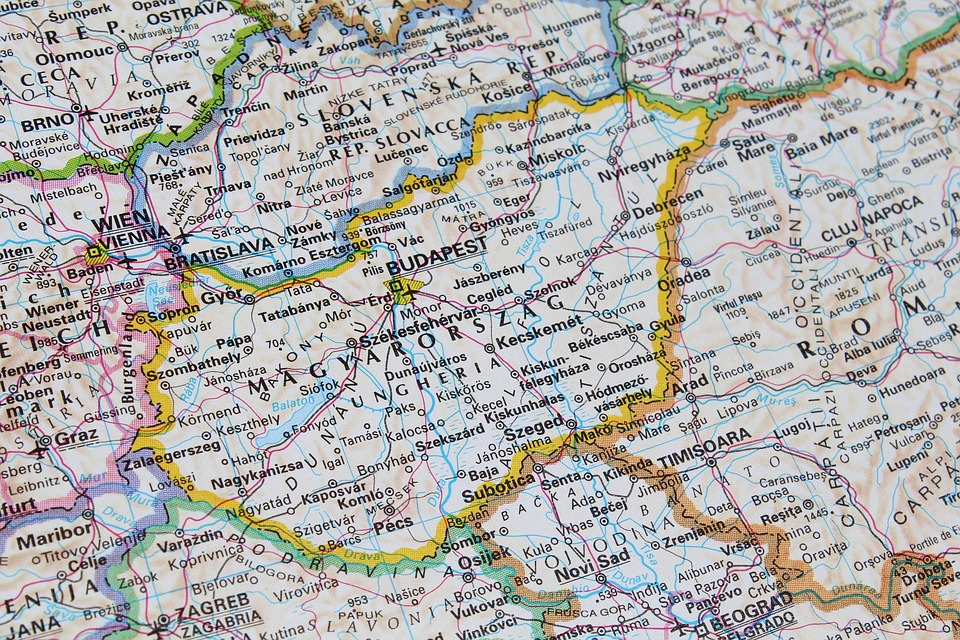

そういえばと思って地図を確認しますと、現在のキルギス共和国とアルタイ山脈のあいだにあるジュンガル盆地には「マナス川」と「マナス」の街があります。

ちなみに、さらにそのジュンガル盆地とキルギスのあいだ、天山北路にある「イーニン(伊寧)」は「クルジャ」ともいい、唐の史書に書かれる「弓月城」ではないかと推測されています。

秦氏=ユダヤ人説の論者はこの「弓月城」を、秦氏の祖と『日本書紀』が書く「弓月君」と関連づけていますが、ワタシはこれにはかなり懐疑的です。

それよりもワタシが気になっているのは「エフタル」です。

5~6世紀にかけて中央アジア~インドに帝国を築いた部族です。

時代的にみれば秦氏とは直接の関係はないように思えますが、5~6世紀というのはこの部族が強勢を誇った時期であり、それ以前から中央アジアに割拠していたことは間違いないでしょう。

『文明の十字路=中央アジアの歴史』岩村忍(講談社学術文庫)より

『文明の十字路=中央アジアの歴史』岩村忍(講談社学術文庫)より

問題は、中国の史書がこのエフタルを「嚈噠」と記述していることです。

日本語では「えんたつ」「ようたつ」と訓むようですが、中国語では「yanda」と訓むようです。

この「嚈噠」と古代中国人に書かせた、もともとの発音はなんだったのか。

ユダヤ人あるいはユダ族を「イェフダ」といい、秦氏=ユダヤ人論者はそれが秦氏の「ハタ・ハダ」になったのだと主張しているようですが、それはともかく、ワタシは「嚈噠」も「イェフダ」だった可能性もあるのではないかと(半信半疑ながらも)考えています。

エフタルの起源は中国の史書では「金山(アルタイ山脈)から南下してきた」とされ、他方、西方の史料ではバダクシャン(「バダフシャン」ともいい、パミールとヒンズークシの間の地方)としており、双方で異なっています。

しかし「金山(アルタイ山脈)」とかかわりがあると認識されていたからこそ、中国でそのように書かれた可能性もあり、だとすればアルタイの黄金と関わっていたユダヤ人(イェフダ)の交易民の末裔だったのではないかと、ワタシは想像の翼をかなり拡げて(笑)考えています。

12世紀に広く東方を旅行したユダヤ教の僧(ラビ)「トゥデーラのベンジャミン」の紀行によれば、その頃の中央アジアには多くのユダヤ商人が活躍しており、サマルカンドやブハラといった大都市にもユダヤ人社会があったといいます。

その起源は定かではありませんが、もしかしたらソロモン王の時代以来、アルタイの黄金とそれを介してトゥバ族やキルギス族に関わったユダヤ人たちの末裔なのかもしれませんね。

少なくとも非常に古く(紀元前)から、ユダヤ人が中央アジアに関わっていたことは間違いないように思えます。

参考文献:

中央アジアの歴史 (講談社現代新書 458 新書東洋史 8)

- 作者: 間野英二

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1977/08

- メディア: 新書

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

日本とユダヤ 聖徳太子の謎 (ムー・スーパー・ミステリー・ブックス)

- 作者: 久保有政

- 出版社/メーカー: 学研パブリッシング

- 発売日: 2014/10/28

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

秦氏の謎2 秦氏とユダヤ人(6)接触の可能性Ⅱ オアシスルート

オアシスルート、すなわち西方からパミール高原を越えてタリム盆地=タクラマカン砂漠の北及びに南を通って中国大陸に至るルートです。

今回はこのルートによるユダヤ人と秦氏(の前身集団)との接触の可能性について探っていきます。

まず西方からパミール高原を越えるには3通り(北方の草原地帯からのルートは除く)あります。

ひとつはイラン高原から北のソグディアナに出てパミールを越えるルート。

二つ目は、イラン高原から東のバクトリアに入り、パミールを越えるルート。

三つめはは海路からインダス川に入り、上流のあたりでヒンズークシ山脈を越えて一旦、西トルキスタンのバクトリアに出て、パミールを越えるルート。

この西方から中央アジアに至るルートは、パミール高原以東のいわゆる漢帝国によるシルクロードよりも遥かに昔から存在していました。

(ただしパミール以東のタリム盆地にも、当然それよりずっと以前からオアシスが点在し、相互をつなぐルートも当然存在していました。現在分かっている最も古いものは4000年前にもさかのぼります。ワタシは秦氏の前身集団も、その頃からこの地に関わっていたと考えています。)

パミールを越えてカシュガルのあたりで一旦合流したルートは、そこから東へ向けてまた二つに分かれます。

タリム盆地=タクラマカン砂漠の北辺はつまり天山山脈の南側、中国側から見たシルクロードにおいては「天山南路」あるいは「西域北道」と呼ばれた道です。

一方、タリム盆地=タクラマカン砂漠の南辺は崑崙山脈の北側、シルクロードにおいては「西域南道」と呼ばれた道です。

特にこの西域南道は通商路としては最も公的な条件がそろったルートでした。

このオアシスルート、特にタリム盆地に入ってからの西域南道に達することが出来れば、(長江文明の頃から)崑崙の「玉」の交易を担っていたと考えられる「秦氏の前身集団」と接触する可能性は、「草原の道」ルートよりもむしろ高いと言えるでしょう。

今回も「草原ルート」のときと同様に、ユダヤ側の視点から「ソロモン王の時代」、「失われた十部族」、「ローマ時代のディアスポラ(ユダヤ民族離散)」の三つの時期について、それぞれ検証してみましょう。

まずソロモン王の時代。

紀元前10世紀の中頃、前950年の前後数十年間と考えて下さい。

これまで述べてきたようにソロモンはその交易範囲を一気に広げ、東方では少なくともインドまで達し、おそらくは中央アジアの西トルキスタンにまで交易の手を拡げたのではないかと考えられます。

ソロモンと言えば黄金が有名です。

旧約聖書「列王記上」によれば、ソロモン王は紅海の北端にあるアカバ湾のさらに北端に位置するエツヨン・ゲベル港に船団を編成し、その船団は「オフィル」の地で大量の黄金を得て、王のもとに届けたといいます。

この「オフィル」がどこなのかは謎ですが、紅海から南下したアフリカ大陸の何処かではないかとかなり以前からささやかれています。

しかしワタシはこの見方にはかなり疑問を持っています。

当時のアフリカ大陸の状況は全く不明ですが、文明国の住人にとってはあまりにも危険が大きいと思われますし、また近代以降になって怪しいとみなされて調査されたいくつかの金鉱も、その歴史は問題にならないほど新しいものだと判明しているからです。

ではどこか。

ヒントがあります。

当時徐々に強大になりつつあり、のちに帝国となったアッシリアでは、黄金を得るために「中央アジア北部」への交通路*1を開き、これを『黄金の道』と呼んでいたというのです。

中央アジア北部で得られる黄金。

それは中央アジア一帯においては非常に古くから黄金が出る金鉱として知られ、のちのスキタイの黄金もそこで得られていたという「アルタイ山脈」。そこに違いありません。

現在のモンゴル・中国・カザフスタンのほぼ境を成すアルタイ山脈。

その金鉱としての起源はまったく定かではありませんが、「中央アジア北部」の金鉱といえば、アルタイ山脈である可能性が非常に高いといえるでしょう。

ソロモンが黄金を得た「オフィル」の地も、アルタイ山脈一帯だった可能性は、少なくともアフリカのどこかよりは、よほど高いと考えられます。

たださすがのソロモンも、おそらくアッシリアからの陸路だったであろう『黄金の道』をそのまま使ったとは思えません。

使ったとしてもアッシリアに、”よくて没収”だったでしょうから。

だとすれば恐らく使用されたのはインダス川から中央アジアへのルートだったのではないでしょうか。

次回の「海上ルート」の項で詳しく述べますが、オリエント世界とインダス川は、インダス文明発祥の紀元前2600年頃には海洋交易路で結ばれており、インダス川とその河口周辺には交易港が存在しました。

ソロモンがエツヨン・ゲベル港で編成した船団はインダス川に向かい、その港ではるか北方のアルタイ山脈から運ばれてきた黄金を積んで帰還したのではないでしょうか。

この場合、アルタイ山脈・インダス間を往還していたのもイスラエル王国のユダヤ人たちであった可能性は決して低くはないでしょう。

だとすればユダヤ人はソロモンの時代にすでに中央アジアを知り尽くしていた可能性があります。

それも交易がらみであれば、「秦氏の前身集団」との接触の可能性はより高くなると言っていいでしょう。

次に消えた(失われた)十部族について見てみましょう。

ソロモンの統一イスラエル王国が南北に分裂したうちの北イスラエル王国を構成していた十部族は、紀元前722年にアッシリア帝国によって国が滅ぼされ、アッシリアに強制的に移住させられました(アッシリア捕囚)が、その後、”解放された”等の記録が一切無く、その行方が分からなくなったというものです。

その後あたりからアッシリア帝国は、北からキンメリアやスキタイなどの遊牧民の侵入を受けたり、帝国内部の反乱(新バビロニアなど)が繰り返されたりと、大いに国は乱れて弱体化していき、前609年に完全に滅亡してしまいます。

十部族が捕囚を逃れて帝国を脱出するなら、帝国内が乱れて滅亡するまでの、この百年あまりの間に行われた公算が強いと思われます。

そしてユダヤの側に十部族が戻ってきたという記録がない以上、やはり北か東に向かった可能性が高いと言えるでしょう。

北の草原へ向かった場合については「草原ルート」の項ですでに述べました。

東へ向かってオアシスルートに達する場合も、草原ルートの場合と同じくイラン高原のメディア王国を通過する必要があります。

そこからは前述の通り、北のソグディアナ、東のバクトリアどちらにでも出てそこからパミールを越えることができます。

一応念のために付け加えておきますが、ソグディアナ、バクトリアともに記録に出るのは、これよりも百年ほどあとのことですが、もちろんそれは「記録に出ない」というだけのことです。

記録する習慣を持たない遊牧民は、トルキスタンにおける最良のヤイラック(夏の牧草地)で馬の名産地であるその地に、ずっと以前から暮らしていたのです。

話しがそれましたが、さらにイラン高原を通らず、ペルシャ湾から海路インダス川に向かい、その上流からバクトリアに出てパミールを超えるルートも可能でしょう。

イラン高原を通過しない分、このルートの方が幾分ラクで安全かも知れません。

ただ、時は中国の春秋戦国時代。

良くも悪くも波乱の運命が彼らを待っていたでしょうが、それはまた別の話。

最後にローマ時代、紀元1世紀後半あたりのディアスポラ(ユダヤ民族離散)の民について見てみましょう。

これまでと同様にイラン高原を抜けるとすればそこには「安息」として知られるパルティア王国がありました。

そしてそこから北のソグディアナ、東のバクトリアどちらに出ても、さらにそこからパミールに出ても、当時その地域一帯はクシャン(クシャーナ)朝の領土でした。

また海路からインダス川に入ってもそこはクシャン朝の版図でした。

クシャン朝はイラン系遊牧民の大月氏の国で、当時はちょうど仏教保護で有名なカニシカ王が即位していた頃にあたります。

記録にはあまり残ってはいないのですが、当時の中央アジアはクシャン朝の支配下にあって比較的安定していたと考えられます。

また漢帝国によるシルクロードの整備も進んで、東西交易が活発化していました。

比較的ラクで安全に中国(漢帝国)に達することができたと考えられます。

またこの時代は、北方の草原地帯は匈奴が強盛を見た時代でもあります。

当時の草原ルートはその検証の際に”可能”だとしましたが、それよりはオアシスルートの方が、よほど安全だったと考えられます。

以上、ソロモンの時代・十部族・ディアスポラの民についてオアシスルートによる東遷~「秦氏の前身集団」との接触が可能かどうか見てきましたが、どの時代もそれぞれ(問題は全く無いわけではありませんが)可能であるとみて良いでしょう。

しかし、ワタシはさらに高い可能性を持ったルートがあると考えています。

それこそが「海上ルート」です。

つまり航海によって、イスラエル・ユダヤの民が秦氏前身集団と接触した可能性がより高いと思われるのです。

次回はそのあたりを探ってみましょう。

参考文献:

影の王: 縄文文明に遡る白山信仰と古代豪族秦氏・道氏の謎 (MyISBN - デザインエッグ社)

- 作者: 泉 雄彦

- 出版社/メーカー: デザインエッグ社

- 発売日: 2018/03/19

- メディア: オンデマンド (ペーパーバック)

- この商品を含むブログを見る

メソポタミアとインダスのあいだ: 知られざる海洋の古代文明 (筑摩選書)

- 作者: 後藤健

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2015/12/14

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る

秦氏の謎2 秦氏とユダヤ人(5)草原ルート 番外編2 アシュケナージの起源はハザールか

前回はアシュケナージの歴史について確認しました。

ではハザールとは何か。

ハザール族は遊牧民族であることは間違いないのですが、歴史に名を連ねた他の遊牧民族と同様、その起源はよくわかっていません。

恐らくトルコ(テュルク)系だろうということで、専門家の意見は一致しているようです。

彼らの原郷もはっきりしません。

「###の辺りである」と書かれている資料も見かけますが、あまり当てにしない方がいいかもしれません。

遊牧民族は常に移動を繰り返すもの(部族間の盛衰が激しかった当時ならなおさらのこと)ですし、トルコ系からハザールという一部族が立ち上がった時期さえはっきりと分からないのですから。

ビザンチン帝国からのフン族アッティラへの親書(5世紀)にハザールの名が書かれていたようですが、はっきりするのは6世紀末~7世紀にかけての西突厥の支配下にあった時です。

このときハザールはカスピ海西岸から黒海北岸地域に進出していましたが、7世紀中ごろ、西突厥の衰退とともにハザール国(ハザール王国)を興しました。

それも束の間、7世紀後半には南から新たなイスラム勢力が北上し、何度も戦闘をけしかけて来てはハザールを悩ませ、また北方民族からの圧迫も受けるようになります。

一方ビザンチン帝国とは以前からの軍事同盟が発展し、8世紀後半には婚姻関係を結ぶまでになります。

そんな中、ハザール国は(ユダヤ人でないにもかかわらず)ユダヤ教に改宗するのです。

改宗の時期は説によって740年頃だったり、9世紀初頭だったりします。

理由もまたはっきりしません。

「アシュケナージ=ハザール」説の人たちは、キリスト教のビザンチンとイスラム教勢力両方の圧迫を受けて、中立的なユダヤ教に国ごと改宗したのだという説明をしているようですが。

これでは正直、政治家の「玉虫色の回答」となんら変わることのない、分かったような分からないようなレベルの説明だと思います。

ワタシが思いますに、まず、手近にユダヤ教の手本(つまりユダヤ教徒)が存在しない限り、国家ぐるみで改宗するなど、まず無理だろうということ。

また、ハザール国の国民すべてが改宗したように勘違いしている向きも見られますが、これは誤りで、改宗したのは主に支配者層の人々です。

それさえも改宗に従った一群と、それに反対する一群がいたといいますが、まあそれも当然のことでしょう。

彼ら遊牧民というのは強力な指導力を持つリーダーには従い、それが強大な軍事力を生み出すことにもなるのですが、それはあくまで、そうすることで自分がトクをするから。

リーダーがそれほど強力ではない時や、自分(自分の一族・部族)の得にはならないと判断した時には、いとも簡単に従わなかったり、その支配下から去ったりします。

もちろんその判断の責任も命をかけて負うわけですが。

要するに国民全体が無条件にパッと改宗することなど、遊牧民の常識からしたら考えられないことなのだと思われます。

それはともかく、前述したように彼らがユダヤ教に改宗する決心をしたのなら、そのお手本が身近に存在したはずです。

前回述べたことを思い出していただきたいのですが、じつはこれよりはるか以前の紀元1世紀からすでに、カフカズ山脈北側から黒海北岸・クリミア半島の辺りには、ユダヤ人たちが居住していました。

まさにハザール国の中心部だったところです。

その後近代にいたるまでその存在が連綿と続いていたことが確認されていますから、ハザール国の時代にも当然そこにはユダヤ人の集団がいたはずです。

ハザール国にはユダヤ人がいた。

そう考えればハザールが集団改宗した「謎」も実にすんなり解けますし、実際その可能性は高いと考えられるのです。

遊牧民国家というのは、征服して支配下に置いた民族でも、その中に優秀な人材があれば、積極的に登用します。

それが出世を重ねて、王の右腕にまで昇り詰めるような実例もしばしば起こります。

一方、オリエント世界でも、あるいはのちのヨーロッパやアラブ世界などの他国においても、宰相をはじめとする重要人物を何度も輩出してきたユダヤ民族のこと。

ここハザール国においても同じことが(それも一度や二度ではなく何度でも)起こった可能性は十分にあるとワタシは思います。

ハザール国がユダヤ教に改宗した理由。

それはハザール国の中枢に入り込んだユダヤ人による、王への助言・提言があったから。

ワタシはそう考えています。

常識的に考えても、これが一番可能性の高いシナリオだと思います。

そうだとすれば、当時のハザール国には、元々そこにいたユダヤ人ユダヤ教徒、改宗したハザール人ユダヤ教徒、そして両者の混血ユダヤ教徒もまた多数いたはず(遊牧民には農耕民族ほどには「民族の純血」という概念は希薄)です。

つまり、「ハザール人にはユダヤ人の血は一切流れていない」という前提は、ここで崩れます。

「アシュケナージ=ハザール」論の支持者が言うように、もしハザールのユダヤ教徒が13世紀ごろ大挙して東欧に流れ込んで住み着いたのがアシュケナージムだという説が正しいとしても、そもそも彼らの中にはユダヤ人の血が流れていた可能性が高いのだと思われるのです。

ただここまで説明しといて言うのも何ですが、ワタシは「アシュケナージムの起源」に関しては、ハザールのユダヤ教徒は一切関与していないと考えています。

前回見たように、アシュケナージムの歴史は(もちろん不明なこともありますが)、少なくとも彼らの出どころに関しては、割とはっきりしています。

すなわち、ディアスポラ(民族離散)により西ヨーロッパ各地に移住したユダヤ人。

彼らのうちとくに北フランス・北イタリアにいたユダヤ人の多くが、8~9世紀にかけてドイツに移住。

彼らは世代を重ねるうちに10世紀ごろにはユダヤ的ドイツ語を話すようになります。イディッシュ語の萌芽です。

13世紀に「ユダヤ人の隔離」という決定が宗教会議でなされると、彼らのドイツ語もさらにユダヤ的色彩を深め、これが「イディッシュ語」(西イディッシュ語)となります。

これが実質、アシュケナージの誕生と考えて良いと思います。

11世紀の十字軍をきっかけとして、彼らはドイツ(だけではなく西ヨーロッパ各地)で迫害を受けるようになります。

さらには14世紀のペスト禍における「犯人」とされてしまったため、いっそう激しい迫害・拷問・殺戮を受けるようになり、追放令まで出されたことで、多くのアシュケナージがドイツを逃れ東欧に移住。

特にポーランド王国はユダヤ人への優遇政策をいち早く表明し、移住を呼び掛けたので、多くのユダヤ人(アシュケナージ)が移住しました。

彼らはそこで束の間の繁栄を謳歌しますが、そこでイディッシュ語が東欧風に変化。それが「東イディッシュ語」です。

現在アシュケナージムの言語とされているイディッシュ語とは、この東イディッシュ語です。

以上が、前回確認したアシュケナージムの歴史のおさらい(というには長くなりましたが)です。

見ての通り、アシュケナージムのルーツは西欧各地からドイツに移住したユダヤ人です。起源ははっきりしているのです。

しかも、歴史上分かっている限りにおいては、そこにはハザール難民の入り込むスキは全くありません。

別にハザールをわざわざ持ち出さなくても、彼らがいかにして「東欧系アシュケナージム」となったのかは、歴史としてほぼ説明できるのです。

「アシュケナージ=ハザール」論に一応目を向けてみても、いくつかの重大な疑問が湧き上がってきます。

彼らがいうには、それまで存在していなかったアシュケナージという部族が、いきなり東欧に大量に出現したと。

それはハザールからの非ユダヤ人ユダヤ教徒が侵入して、ユダヤ人としてふるまって定着したものだと彼らはいいます。

だとすれば最低でも数万人単位、恐らくは数十万単位のハザール人が東欧に侵入したことになるでしょう。

そこで疑問です。

①まずそれだけ大量のハザール人が東欧に侵入すれば、もともといた在地の東欧人との軋轢は起こらなかったのでしょうか?

ハザール人はトルコ(テュルク)系遊牧民出身で、ハザール国は彼らが大草原に築いた遊牧国家です。

そんな彼らが敵から逃れるように大量移動するとき、必ず「騎馬」の集団を伴っていたはずです。

遊牧民の歴史が証明しているように、そのような騎馬を伴った遊牧民の集団が定着農耕民の村落や都市部へ侵入するとき、「軋轢」どころか必ずと言っていいほど起こるのが、 「略奪」「強姦」「殺戮」です。

逃亡してきた彼らハザールが東欧につく頃には、あらゆる面でぎりぎりの状態だったはずであり、そのような事態が全く起こらなかったということは、じつに考えにくいことです。

万が一そういうことが起こらなくとも、現地の東欧の人々がそれだけの突然の大量移民を、黙って受け入れるとは到底思えません。

常識的に考えてあり得ないことです。

②そしてそれだけの大量の移民という大事件(軋轢、略奪等も含めて)が、何故記録に残っていないのでしょうか?

何事も記録に残すことが殆どない遊牧民の所業とは言え、「コト」はヨーロッパで起きているのです。

もし本当にハザールからの大量移民があったのならば、それが記録として残されなかった確率は、限りなくゼロに近いでしょう。

そしてそのような「歴史」があったことは、現時点では誰も知らないのです。

③ハザール人はトルコ系遊牧民ですが、彼らはどうやって東欧よりもっと西方にあるドイツ語を、さらにユダヤ風に変化させたイディッシュ語(西イディッシュ語)を、さらにまたスラヴ風に変化させた東イディッシュ語を造り上げたのでしょうか。

もし本当なら、ドイツと縁もゆかりもない彼らが、じつに短期間のうちに、複雑な手順で複雑な言語を造り上げたものです。

いったん集団でドイツに、語学留学でもしに行ったのでしょうか?

それにしても天才的な語学集団です。

④百歩譲って、彼らが東イディッシュ語を造り上げたとして、その言葉になぜ、トルコ系の言語の痕跡(単語やなまりなど)が一切残っていないのでしょうか。

本当なら、まさに天才的な語学能力集団です。

⑤また百歩譲って、そのような(トルコ系言語の痕跡を一切排除したことなど)高度に意識的に造られた言語を、おそらく数十万単位の移民全てに周知徹底する(トルコ系言語の痕跡が残っていないということはそういうことになる)ことなど、果たして可能なのかどうか。

本当なら、まさに天才的な語学能力集団(数十万人単位)です。

このように、ワタシのようないわばド素人が見ただけでも、これだけの疑問点・反証がいくつも出てきます。

ちゃんとした専門家の方が、それこそちゃんと検証すればもっと多くの疑問や反証が出てくるのではないでしょうか。

他にも気になることはあります。

「アシュケナージ=ハザール」論者たちは、ハザール国が滅んだあと、その民が”消えた”ことを問題視し、それが彼らの多くが東欧に移動してアシュケナージとなったという説の根拠というか傍証とする向きもあります。

しかしですが、歴史上じつに数多くの遊牧国家が興っては亡んでいきましたが、遊牧国家が滅んだあとの国民(=おもに遊牧民)のゆくえが不明となるのはしばしば、というよりごく当たり前のように起こっていたことなのです。

そのような場合、大体は周囲の遊牧民族のなかに分散・吸収されてしまったと考えられています。

ネガティヴなことのように思われるかもしれませんが、要は生き残ればいいのです。

定着農耕民と違って遊牧民はその点、自由というか融通が利きます。

またハザール国そのものについても、「謎」が多いことがよく問題にされるようです。

しかし中央アジアを中心とした遊牧国家の興亡史において、一つの国の始まりと滅亡の時期、その構成民族(部族)、そして存在した場所まで、これらのすべてがはっきりと判明しているほうが、実は珍しいのです。

例を挙げれば、中央アジア史上に名高い「大宛」は、その場所さえ明らかにはなっていませんし、同様に名高い「エフタル(嚈噠:えんたつ)」も、どの民族系統に属するのかよく分かっていません。

記録をほとんど残さない遊牧国家が、多くの謎を残すのも当たり前といえば当たり前です。

もちろんハザールの人たちが全く東欧に向かわなかったとは言いません。

ただ、ハザール難民たちの多くは周囲の他部族に分散・吸収されたと考えられ、東欧に向かったとしてもハザールの一部でしょうし、もともと人口の少ない遊牧国ですから、さらにその数は少なかったでしょう。

そしてその中のユダヤ教徒は、さらに少ない支配者層の、さらにその一部なのです。

はたしてこれが、”大量のアシュケナージムの出現”につながるものでしょうか?

以上述べてきたように、アシュケナージはハザールの末裔ではあり得ない、というのがワタシの考えです。

百歩譲って、ハザールからきたユダヤ教徒がアシュケナージムの中に多く入っていたとしても、最初に述べたように、ハザールユダヤ教徒自体が、ユダヤ民族の血をある程度受け継いでいる可能性が高いのです。

ですから「アシュケナージ=ハザール」論者たちの言うように、アシュケナージにはユダヤの血は入っていない、ユダヤ民族の末裔ではない、とする論説は成り立たないのです。

これがワタシのアシュケナージに対する結論です。

確かに、現在様々な分野において優秀な業績を上げ、世界中で大きな力を手にしているように見えるユダヤ人の主力であるアシュケナージムが、実は本当のユダヤ人ではない、とする論説は陰謀論などもからんで面白おかしく、魅力的に思えるのは仕方ありません。

だからと言ってこのような説を大きく取り上げ、真実であるかのように吹聴し、社会の中で大きな影響を持たせてしまっているような現状というか風潮が、ワタシは好きではありません。

ワタシのような者でさえ、ごく簡単にいくつもの疑問点や反証を挙げられるくらい、この論説は穴だらけの不完全なものでしかないように思われます。

にもかかわらず、いまだにこの説を支持する著作がいくつも世界中に出回っているこの現状。

またここでヒトラーを持ち出すのも気が引けますが、彼が信じていたように、ユダヤ人をして狡猾な民族だと考える人もいまだに世界中に多くいるように思われます。

しかしワタシに言わせれば、ドイツ人だって十分に狡猾な面はあるし、イギリス人やアメリカ人やフランス人、あるいはロシア人や中国人、ひいては日本人だって狡猾な面は無いとは言えません。

ユダヤ人というのは、自らを第三者の目で見るのが最も得意(?)な民族で、その欠点さえ「笑い」に変えてしまうような人たちです。

その分、他の民族より幾分マシだという見方もできるのです。

「アシュケナージ=ハザール」論がこれほど世界中に敷衍するようになったきっかけは、アーサー・ケストラーの『第十三支族』(邦題『ユダヤ人とは誰か』)だと言われています。

自身もハンガリー出身のユダヤ人だったケストラーは、偉大なジャーナリストにして思想家であり、真に尊敬すべき人物だと思います。

そのケストラーが、このような論説を勢いでかどうか、ともかく世に出してしまった。

ワタシのような素人でさえその不備に気付いてしまうような論説の欠陥に、賢明なケストラーがあとで気付かなかったとは思えません。

しかもその内容はと言えば、自分の同胞の多くを傷つけてしまうどころか、その存在理由までおびやかしてしまうようなものだった。

ケストラーのことを詳しく知っているわけではないのですが、晩年の彼は深い後悔の念と失意の中にあったのではないでしょうか。

そしてそのまま死を迎えたのではないか。

そのようなことまでワタシは思ってしまうのです。

最後はなんだかシンミリ(笑)してしまいましたが、次回は話を戻して、古代ユダヤ人が東へ向かう可能性としての『高原・砂漠ルート』 、言い換えれば『オアシスの道』として知られるルートについて検証したいと思います。

参考文献:

失われた原始キリスト教徒「秦氏」の謎 (ムー・スーパー・ミステリー・ブックス)

- 作者: 飛鳥昭雄,三神たける

- 出版社/メーカー: 学習研究社

- 発売日: 1995/06

- メディア: 新書

- 購入: 3人 クリック: 16回

- この商品を含むブログ (5件) を見る